ストーマの合併症について

ストーマの合併症には、術後早期に起きやすい早期合併症と術後晩期に起きやすい晩期合併症があり、症状によっては日常生活にまで影響が出る場合もあります。

今回はそんな合併症のうち、退院後の日常生活を送る中で発生する可能性のある「晩期合併症」について紹介します。

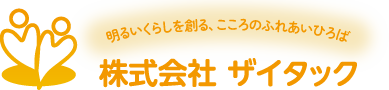

1.ストーマからの出血

ストーマは粘膜のため、少し傷がついただけでも出血することがあります。そのため、出血が確認されたとしてもガーゼやティッシュに少量付着しているだけであれば大きな問題はありません。ただし、出血が止まらない場合やストーマ装具内に血が溜まっているような場合は、他の原因が考えられますので、すぐに医療機関を受診してください。

出血の原因で最も多いのが、面板のカットサイズによるものです。面板のカットサイズが小さいと、切り口がストーマに当たってストーマが傷つきやすくなります。ストーマに切り口が触れないように、面板の穴はストーマサイズの1-3mmほど大きくカットするのが理想です。

ストーマサイズと面板の穴のサイズは定期的に確認しましょう。自身のストーマサイズに合った装具を使用することで、トラブル発生の可能性をぐっと減らすことができます。

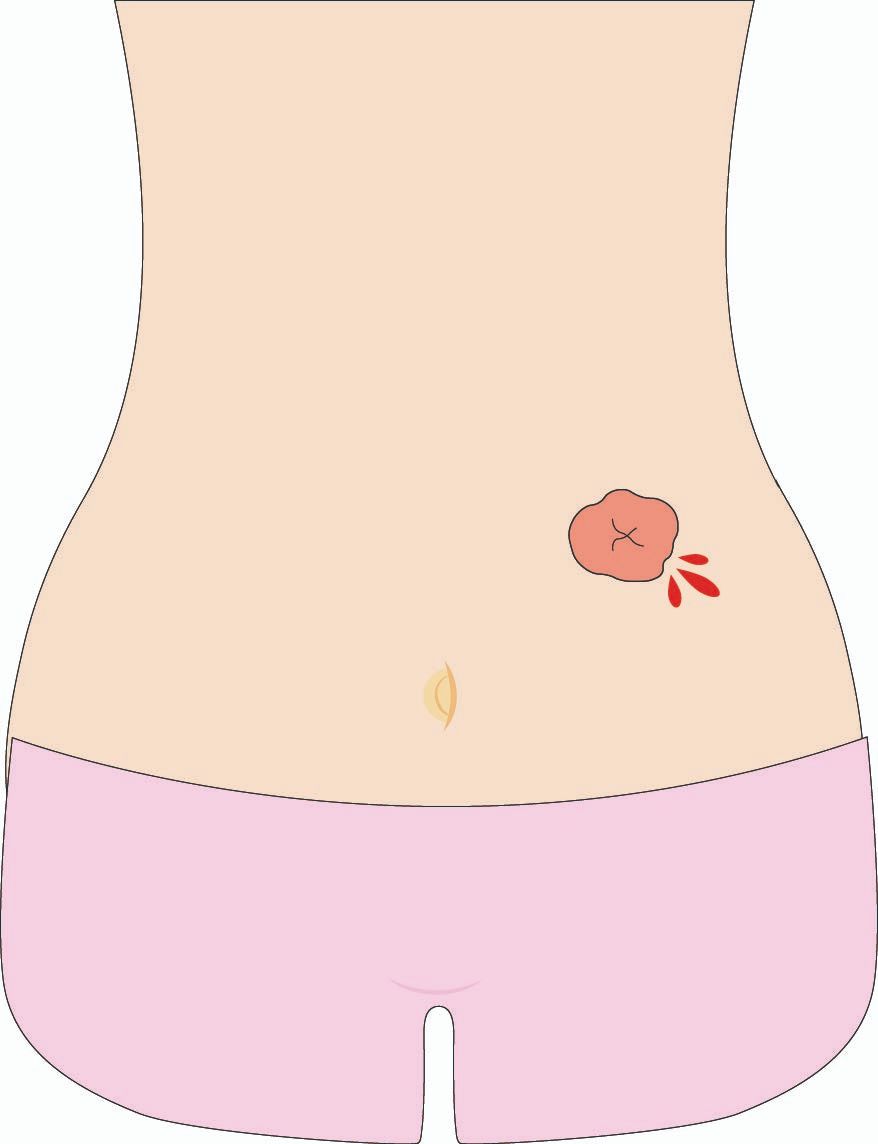

2.肉芽

肉芽とは、ストーマの周囲に小さなイボのようなものができる症状をいいます。排泄物が長期的に付着することで発症するとされています。そのため、ストーマ周囲は常に清潔に保つことが大切です。もし発症した場合は、肉芽の部分に排泄物が付着しないよう、皮膚保護剤リングやパウダーなどで保護するようにしましょう。

また、ストーマ縫合時の糸が原因で発症することもありますので、ストーマ外来などで原因を特定し処置してもらうことも大切です。

肉芽は出血しやすく、大きくなるとストーマ装具が貼りつきにくくなるため、排泄物の漏れなど、大きなトラブルにつながる可能性があります。漏れた排泄物が肉芽部分に付着し、さらに肉芽が大きくなるという悪循環が生まれてしまうため、肉芽を発症した場合はなるべく早くストーマ外来に相談してください。

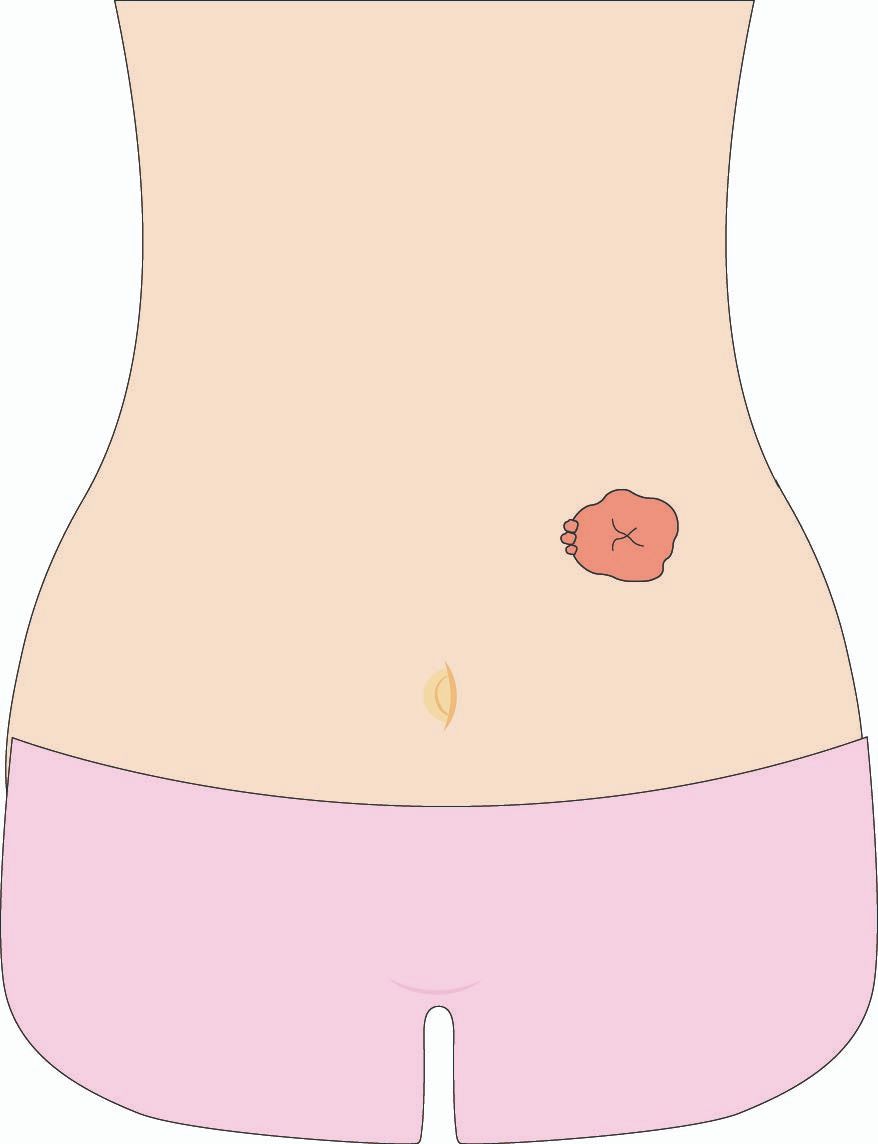

3.ストーマ傍ヘルニア

ストーマ周囲の皮膚が、その部分だけお椀のようにポコッと出てしまっている場合は、ストーマ傍ヘルニアの可能性があります。体重の増加や加齢によって腹直筋が弱まったり、重たいものを持つなどでお腹に負荷がかかったりすることで発症します。

ストーマ周囲の皮膚が膨らむと装具の貼付が難しくなることがあります。装具の密着が不十分だと排泄物が漏れやすくなり、皮膚トラブルに発展する可能性もあります。自分のお腹に合った装具を選択することや、定期的にストーマ外来を受診することで、予防や早期解決につながるかもしれません。

また、お腹に痛みを感じる場合には、すぐにストーマ外来や主治医に相談しましょう。ヘルニア用の腹帯を着用し経過観察になることもありますが、場合によっては修復術が必要になることもあります。なにより悪化させないことが大切ですので、自己判断はせず、必ず医療従事者に相談してください。

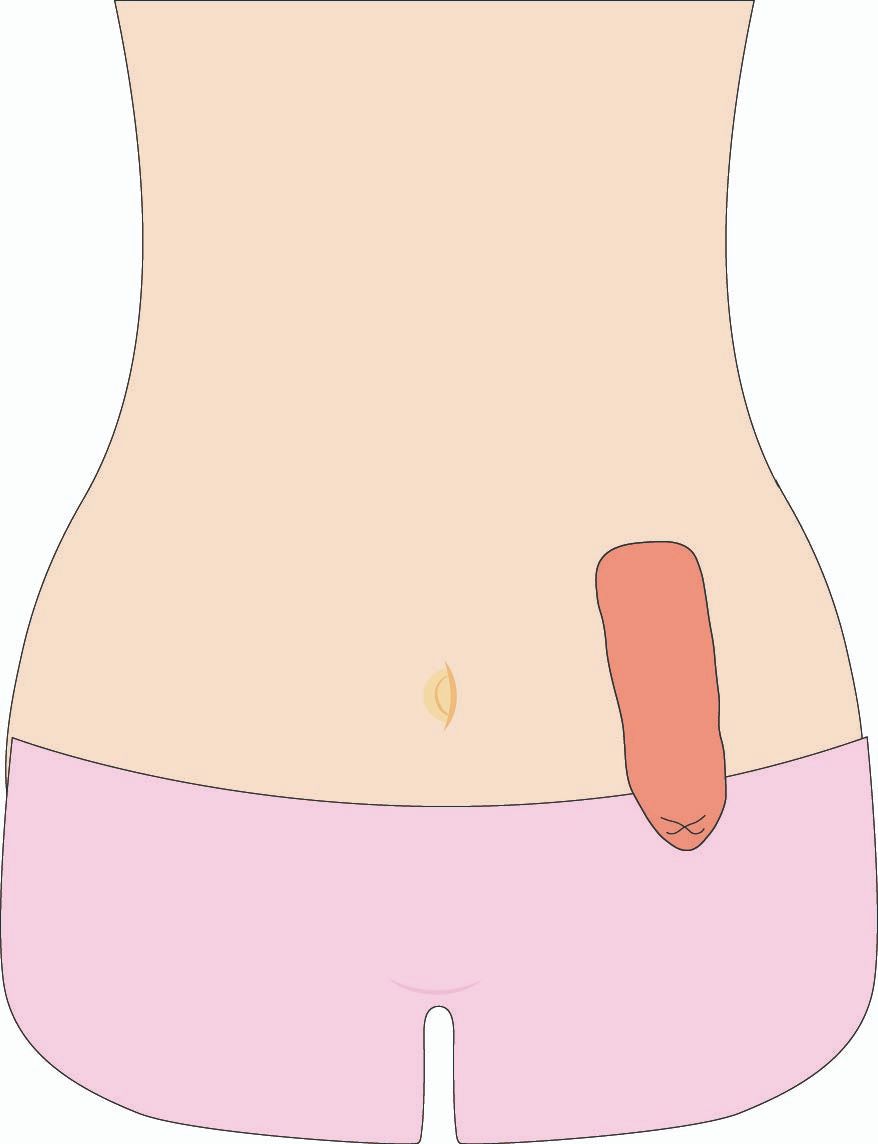

4.ストーマの脱出

脱出とは、ストーマが通常よりも外側に大きく飛び出した状態のことをいいます。ストーマ造設時に切り離した腸管が長かったり、腹直筋が弱まったりすることが原因で発症するとされています。脱出の程度は様々ですが、少しだけ飛び出ているような場合や、自然とお腹の中に戻るような場合は緊急性は低いです。

脱出したストーマは、仰向けに寝ることでお腹の中に戻りやすくなります。脱出した際は、横になってお腹に力を入れないようにしましょう。もし腹痛を伴ったり、脱出したストーマがお腹の中に戻らず色が悪くなる場合には、すぐに医療機関を受診するようにしてください。

また、脱出したストーマは面板の穴の切り口に接触することで傷つきやすくなります。脱出した際は、脱出時の大きな状態のストーマサイズを測って面板をカットしましょう。いつもよりも大きめのサイズで面板をカットすることになるため、面板と皮膚の間に隙間ができます。そういった場合は、皮膚が露出している部分に皮膚保護剤リングやパウダーを使用して、露出部分の皮膚を保護しましょう。

5.まとめ

いかがでしたか。ストーマの晩期合併症は、どなたにも発症する可能性があります。日常生活の中で予防できることもありますので、ストーマ外来で定期的に診てもらい、アドバイスをもらうようにすると良いでしょう。

また、原因を特定することも大切です。ストーマについて何らかの違和感を感じた場合は、自己判断を避け、なるべく早めに医療機関を受診するようにしてください。

監修:根本秀美(皮膚・排泄ケア認定看護師)

関連記事

〈 ザイタックお客様サポートセンター 〉

ご不明な点やお悩みのことがございましたら

お気軽にお問い合わせください

メールでのお問い合わせはこちら