- コラム

腸活を知るための鍵

2025.04.02

ストーマをお持ちの皆さまは、日々お腹の調子に不安を感じることも多いのではないでしょうか。術後の腸の変化や食事について、周囲には理解されにくい悩みを抱えている方も少なくありません。

消化器外科医として、これまで多くのオストメイトの患者さんを診てきた経験を踏まえて、本コラムでは「腸活」をテーマにお話ししたいと思います。

腸活とは何か?

「腸活」とは、腸の健康を保つための取り組みや工夫のことです。

例えば、毎日の食生活を見直して便通を整えたり、ヨーグルトなどの発酵食品を食べて善玉菌(体によい働きをする腸内細菌)を増やすことも腸活です。

なお、善玉菌とは、免疫力の向上や有害物質の排出、さらには心の健康にも寄与する細菌であり、腸内環境を整える上で欠かせない存在です。一方、悪玉菌は体に有害な物質を生成し、炎症や便秘の原因となることがあります。これらの菌のバランスが、腸全体の健康を左右しているのです。

- 腸内環境を健康に保つ

- 便秘や下痢の予防

- 腸内環境を酸性に保つ(悪玉菌の増殖を抑制)

- 消化の補助(ビタミン、短鎖脂肪酸を産生)

- ドーパミンやセロトニンなどのホルモンを合成

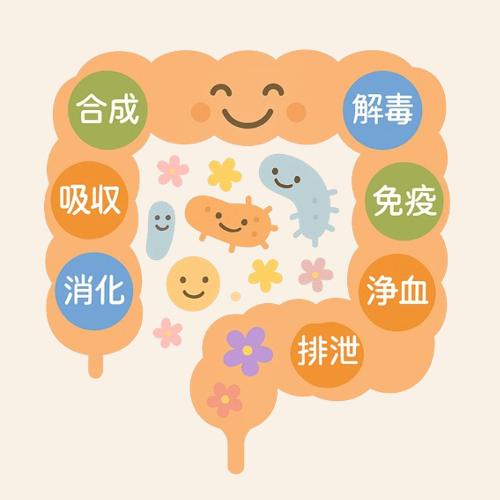

腸内フローラの機能

腸内フローラとは、腸内に常在する無数の微生物の集まりを指します。

腸内には100兆個以上の細菌が存在すると言われていますが、私たちのからだが60兆個の細胞で出来ていると言われていますから、いかに腸内細菌が多いか、なんとなく私たちのからだにも大きな影響を与えそうなことは想像出来ますよね。

これらの微生物は、消化や栄養吸収のサポート、排泄といった働きだけでなく、ビタミンやホルモン、酵素などを合成したり、体内の免疫機能を支える役割も果たします。また、近年では「第二の脳」とも呼ばれるように、脳との連携が注目され、ストレスの緩和や精神面の安定、さらに認知症にも関わっているとされています。

つまり、腸内フローラの状態が整うことは、全身の健康維持に直結する重要な要素なのです。

食物を細かく分解し、栄養素の吸収を助ける

食物を細かく分解し、栄養素の吸収を助ける 栄養素を吸収し、身体の栄養状態を維持する

栄養素を吸収し、身体の栄養状態を維持する  ビタミン、ホルモン、酵素など、身体に役立つ物質を作る

ビタミン、ホルモン、酵素など、身体に役立つ物質を作る  体内の有害物質を分解し、無毒化する

体内の有害物質を分解し、無毒化する  免疫機能を刺激し、病原菌やウイルスから身体を守る

免疫機能を刺激し、病原菌やウイルスから身体を守る  腸内の腐敗を防ぎ、毒素を排除することで血液をきれいにする

腸内の腐敗を防ぎ、毒素を排除することで血液をきれいにする  不要な老廃物や毒素などを便として排出し、体内環境を維持する

不要な老廃物や毒素などを便として排出し、体内環境を維持する術後の腸の変化と腸活の必要性

消化器の手術後は、腸の長さや通り道が変わり、便の状態や排泄のリズムも大きく変化します。その変化に戸惑い、不安になった経験のある方も多いでしょう。しかし、人間の腸には時間とともに変化に順応する力が備わっています。そして、自分に合った腸活を続ければ、その適応を後押しし、腸の働きをサポートすることができます。

腸活の基本は決して特別なことではなく、毎日の生活習慣を少しずつ見直すことです。例えば、規則正しい食事を心がけ、ゆっくりよく噛んで食べることは、それだけで腸に優しい習慣になります。

また、水分をこまめに補給することも大切です。特に小腸のストーマをお持ちの方は、便の量が多く水分不足になりやすいため、意識して水分を摂りましょう。しかし、食物繊維を含む野菜や果物は、一度に大量に摂ると腸閉塞(腸が詰まってしまう状態)のリスクがあります。野菜は調理法を工夫し、少量から試すと安心です。

長年ストーマと付き合ってこられた皆さまも、体調は変化し続け、年齢とともに新たな悩みが生じることもあります。だからこそ、改めて腸活の基本に立ち返り、小さな習慣を積み重ねていくことが、これからの安心と健康につながるのです。

本連載では全4回にわたり、腸活の基本から実践までをお届けする予定です。次回以降は、腸内環境が乱れると起こること、オストメイトの腸内細菌、そして私自身の腸活実践例について取り上げていきます。本連載が皆さまの日々の暮らしをより快適にする「鍵」となれば幸いです。次回もぜひご覧ください。

- PROFILE

- 小嶋幸一郎 さん

医師

2002年杏林大学医学部卒業。

2006年同大学医学部消化器・一般外科教室に入局。公立病院、地域の基幹病院、離島の病院等で外科の経験を積む。

2021年亀有中央病院の院長に就任。

消化器外科のみならず、栄養管理チームのメンバーとしても活動し、現在も大学病院で治療に携わっている。

_jpg_w500px_h334px.jpg)